钞氏兄弟(钞子艺/钞子伟),河南南阳人,职业艺术家。1992年毕业于南阳理工学院,先后在中央美院、清华美院学习。现工作生活于北京。同为中国美术家协会会员,中国雕塑学会会员。

获奖

第七届全国陶瓷展“金奖”、第十一届全国美展“银奖”、中国-东盟国际商务区城市雕塑设计方案邀请赛“银奖”、第二届韩国国际陶瓷双年展“铜奖”、中国第十九届建筑设计展“最佳陶艺创作奖”、抗日战争胜利55周年美术作品展“三等奖”、第七届亚洲艺术节主体雕塑展“三等奖”第四届韩国国际陶艺双年展“评委会精品奖”、北京奥林匹克景观雕塑国际巡回展“优秀奖”、第三届今日丝路国际美术邀请展“特别荣誉奖”、第十二届全国美展(雕塑,陶瓷)“一等奖”、第三届全国大学生公共视觉优秀作品双年展“创作新锐奖”等

个展

2012 “追忆”钞氏兄弟作品展(中华世纪坛世界艺术馆,北京)

2011 “红色经典”钞氏兄弟作品展(B11美术馆,北京)

2011 “裂·变”钞氏兄弟艺术展(大未来画廊,北京)

2005 “风雨沧桑忆门楼”钞氏兄弟作品展(北京)

2004 “都市怀旧”钞氏兄弟作品展(北京)

近期联展

2017 “流动.FIOW”意中当代艺术交流展(意大利,维琴察)

2017 上上国际美术馆十周年庆典邀请展(上上国际美术馆,北京)

2016 第三届今日丝路国际美术邀请展(陕西省美术博物馆,西安)

2016 共生共荣2016中国雕塑邀请展(中国国家画院,北京)

2016 “推衍”中国当代陶艺学术邀请展(中央美术学院陶溪川美术馆)

2016 “海纳百川 壁立千仞”作为一种价值共同体的宋庄艺术精神溯源(东区艺术中心,北京)

2016 “重构的他者”宋庄青年艺术家邀请展(中山博览中心,中山)

2016 中国·厄瓜多尔陶艺交流展(厄瓜多尔)

2016 “超导”国际当代陶瓷艺术学术邀请展(桥艺术空间,北京)

2016 观澜湖现代工艺五项展(深圳)

《问道——108》即将告罄之时

文/钞氏兄弟

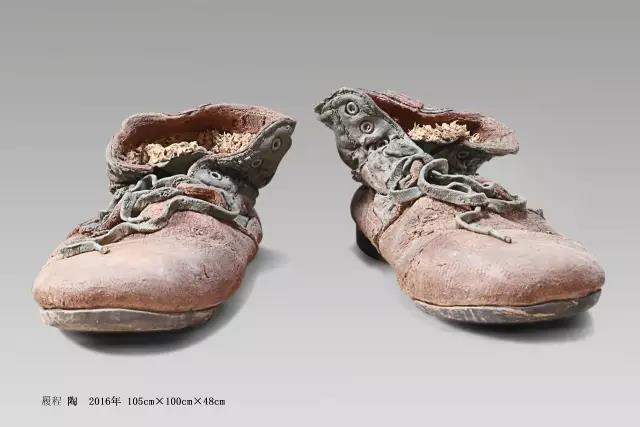

自2007年开始做《问道——108》鞋子的作品至今,已经整整跨过十个年头了。回望这批作品的创作历程,感慨颇多,从搜集素材、整理资料,城市到农村、沿海到山区;我们一起工作、一起研究、夏天烈日当头、冬天寒气逼人,几乎每天都泡在工作室,从一点一滴的制作、实验、画釉、上彩、烧制到完成,真可谓是工程浩大。

之所以要做108双鞋子,是因为“108”与中国文化有着千丝万缕的联系。《封神榜》中封了108位神仙,《水浒传》中排了108位好汉,北京雍和宫法轮殿内放的108部大藏经,古代建筑也与108有不解之缘,比如北京天坛的最下层栏板有108块。佛教认为,人有108种烦恼,敲108下,人听了便可解除烦恼。所以108有普世的意思。

我们现在做的108双鞋子,大概是从上个世纪初到现在中国一百年的变化历程。不同时期、不同鞋子的变化,伴随着的是深深的时代烙印。每双鞋子都承载着不同人的故事和记忆,通过每一双鞋子,可以了解不同人的人生经历。

老棉靴——传承着中国几千年的发展和履程,也承载着中国人数千年的文化传承;绣花鞋——中国旧时代女性到新时代女性转变的典型标志;虎头鞋——中国人人生履程的开始;还有名贵高雅的品牌鞋、时尚靓丽的摩登鞋、漂亮可爱的儿童鞋,充满活力的运动鞋、解放鞋、旅游鞋、大头鞋,还有布满油渍汗污黄球鞋、劳保鞋、懒汉鞋、矿工鞋等等。

因为作品体量大、数量多,需要消耗大量的体力和时间,所以必须想方设法把人工劳力降低到最低限度。我们的工作台、雕塑架甚至凳子都装上了轮子,可以随时移动,裝窑的行车也都是自己设计的。因此朋友们戏称我们不仅是艺术家,还是无所不能的发明家。

回想着这批作品创作过程,经常要面对各种挑战,我家世代做陶,我们自小喜欢画画,经常和泥巴打交道,大学时学习雕塑。毕业后到中央美院学习深造,从1998年到2003年,有幸深得吕品昌老师的指导和教诲,对当代陶瓷雕塑理念有了更深的认识。从此更加沉迷陶瓷材料创作,多少年从来不曾懈怠,除了一些必要处理的事情,每天泡在工作室里,处理泥土、作品塑型、配釉、画彩到烧制都亲力亲为,在实践中不断积累经验,不断挑战陶瓷技术的难度,一次次获得新的创作灵感。深深地感受到,一旦驾驭这种材质,真的可以做到无所不能。

因为陶瓷材料的特殊性,加上我们做的是体量较大的作品,每件作品制作时间跨度又很长,对泥巴的要求很高,始终要保持柔软,不能干燥,春秋季还好说,到了冬天和夏天就要面对很多考验。夏天再热也不能吹电扇,因为有风泥巴容易干燥,对塑形不利,所以要冒着酷暑、头顶烈日干活;冬天特别冷,很多工作又必须在户外做。有初来工作室工作的成员,因为吃不了苦受不了罪,最后选择了离开。很多来参观的朋友,看到我们一个个满身泥土,满头大汗像农民工一样干活,不停感慨:原来艺术家就是这样工作的。

现在我们工作室已经成立十几年了,有的成员在这已经工作很多年了,大家同吃同住同劳动、像家人一样齐心协力、其乐融融。有些成员经过多年的实践和历练,在陶瓷方面都能独当一面。所以众人拾柴火焰高,今天能做出这么多作品,跟大家共同的努力是分不开的。

所谓,“形而之上为之道,形而之下为之器”,“道”即精神、“器”即形体,我们希望做的不是鞋子,是108个活生生、有生命力的人。以物喻人,它们或志得意满、或雍容华贵、或饱经沧桑、或勤劳朴实……

回望这批作品创作历程,真的感慨颇多。在创作过程中,总时不时有很多问题摆在面前,等着去解决,每一件一米大的鞋子,重量都有一两百斤。每一只鞋子从打制泥板、塑造形体,一层层精雕细刻、抛光,到后期喷釉着色,至到最后干燥,最终烧制完成都需要几个月时间。单单做一两双还好说,一旦成年累月,年复一年、日复一日去做一样事情的时候,确实是一个巨大的考验和挑战。因为108双鞋子,要涉及到不同的鞋子,也要用不同的陶泥,不同泥巴性能也不一样,有些泥适合高温、有些适合低温、有的韧性好、有的可塑性强。颜色上也变化很大,这么大的作品,对材料和技术的要求极高,在成型过程中总会遇到很多问题,厚薄不匀、干湿不均、专业技术不过硬,都会出问题。在中国传统陶瓷上,有一个说法叫“七分做、三分烧”对我们来说,作品后期烧制显得尤为重要,每一双鞋都要烧三到四次,甚至于七八次。第一先低温素烧,第二上釉高温烧,第三要上化妆土烧制,第四需要继续着色烧出丰富的变化和沧桑的效果,有的不满意还要继续画釉入窑烧制,而每烧一次都增加一次损坏的机率。为了让烧成作品达到理想的效果,我们经常要反复做实验,每一窑都要做试片,并且尝试把各种能烧的材料揉进作品里。

只要实验就可能会失败、会有风险,所以对我们也不例外,每多烧一次,作品出问题的概率都会多一些,有可能将好端端的作品,几个月的心血瞬间化为乌有。而且每烧一窑都需要两天时间,特别是晚上,要几个人轮番盯窑。降温过程也很谨慎,因作品形态复杂、厚薄不均、像烧制玻璃一样慢慢减温,稍不留神作品就会断裂。我们戏称:这是在炼丹,每一件烧成的作品都是身经百练、百炼成钢。前期在积累经验的过程中,不知烧坏了多少件作品。随着经验的积累,慢慢成品越来越多,心里有无限的满足感成就感。每次出窑,都会充满期待,看到烧的好作品还会欣喜高兴,就是作品烧坏,也不会像以前那么纠结了。记得有一次一件作品已经烧了七次还是不满意,于是继续画色烧制,我一个助手说:“老师,这件作品烧这么多次还没烧好,太不值了,还不如扔了算了”我告诉他们,“如果这件作品能烧十次,我可能就会把这件作品一直留在自己手里了……”

要把物体做出一个人特征和精神出来,确实不是一件轻松的事情。同样一双鞋子,穿在不同人的脚上都会呈现让不同的形态,怎样去表现,都是创作中需要面对的课题。农民工、煤矿工、军人、文艺工作者、学生、大款土豪等等穿的鞋子,都不一样。令我们高兴和欣慰的是,经过多年的探索和实验,作品烧的越来越好,越来越达到想要的效果。有一次,有一双大头鞋烧的非常好,真的像刚从满是泥土的农田里干完活出来一样,鞋上沾着满满的泥土。我一个学生看完对我说,“老师,这双鞋太脏了,怎么像踩上屎了一样,太臭了……”

选择了艺术,就等于选择了孤独。因为人要不断超越自我、否定自我、完善自我,你往往会沉迷于自己的艺术王国里,没有时间消闲娱乐,很少陪家人和孩子,从世俗的角度,会一直面对质疑,面对着常人的不理解,但是我们所获得的快乐和享受,也是一般人体会不到的。

如今,这批作品创作已经进入第十个年头,108双鞋子已经完成大部分了,作品还在不断完善和调整中,预计不会太久将全部完成,现在每天一边创作,一边烧制。我们时常在工作室的院子里,转转看看已经烧成的作品,心里总有说不出的激动,在这些作品上不知留下团队多少心血和汗水,忍受了多少次的煎熬和折磨。单这批作品已经烧制上百窑了,一百窑,是一个人心智、意志、锐志的提升和磨练。

借用几年前写过的《十年论道》部分文字做为小结:

十年论道,百味人生。

乐而不淫,哀而不伤。

得意忘象,渐入佳境。

择一而终,必有大成。

凤凰涅槃,浴火重生……

不管在任何时候,经历何种困难,都不能放弃自己的信仰。要勇于挑战极限,以乐观的心态去学会享受生活中的每一天。年少时的梦想,多半幻想多于现实。大多像海市蜃楼一样,总显得虚无飘渺和脱离实际。而随着年龄的增长,梦想与现实的距离不在飘渺,也深知自己可以挑起更重的担子。多年来的执着和坚持,使我们的心智更成熟,步履更稳健,意志更坚定。

总结多年从艺心得以作自勉:做艺术就像是修炼,要像对待宗教一样虔诚。要经得住枯燥、耐得住寂寞,忍受住流言蜚语。曲高和寡,高处不胜寒。人生不一定完美,但一定要精彩。人如作品、作品如人,是在不断修正和完善的过程中走向成熟;只有经历“量”的积累,才能产生“质”的飞跃;只有经历“泥”到“陶”的烈火考验,才能华彩照人;只有经历“裂∕变”的过程,才能释放巨大能量;只有经历“作茧自缚”到“破茧化蝶”,才能完成华丽蜕变;只有经历“凤凰涅槃”才能“浴火重生……”

曲而今,从艺道路,历经风雨数十载。内心的超然淡定,早已多于尘世的浮华喧嚣。人生一世,草木一秋。吾将以豁达的心态、乐观的精神、包容的胸怀,去俯瞰大地,面对艺术,笑看人生。

2017年于北京宋庄

挽救记忆——钞子伟、钞子艺的怀旧情结

文/陈培一

怀旧是人类固有的情结。汉代班固在《西都赋》中云:“愿宾攄怀旧之蓄念,发思古之幽情。”这种怀旧,来源于往事并不如烟的心绪。或是叹于历史的发展、时代的变迁而造成的时过境迁,或是感叹于生不逢时、怀才不遇的人生磨难,或是留恋于生活记忆的美好曼妙,或是刻骨铭心的爱恋情思。怀旧的表现方式有多种,或赋诗、填词,或为文、作画,而钞子伟、钞子艺兄弟表现他们对生活的回忆,对历史追忆的方式却是用陶泥来捏塑。

钞子伟、钞子艺是孪生兄弟,河南南阳人,祖上是以烧制粗泥大缸为业的农民。钞氏兄弟在“童孙未解供耕织”之时,就“也傍桑荫学种瓜,”自小就与泥巴结下了情缘。长大后,又先后到南阳理工学院、中央美术学院学习深造,学会了当代雕塑的造型手段和现代陶艺的创作理念。

他们的创作冲动,起源于他们的梦想和梦想的陆续破灭。正如他们在创作自述中所说:“早在十几年前的学生时代初到北京考察时,就曾经被皇城的辉煌博大气势,和颐和园、圆明园、国子监以及老城区的四合院建筑所震撼。当时曾数天浸淫在老城区的大小街道上,常常流连忘返不能自拔,但当时就一直有一种怪怪的感觉,因为在我们印象里那些所谓大大小小带‘门’的地名其实实物已经消失,而那一条条老的街道早已被淹没在现代化繁华大街上了。皇城的威仪和古城的辉煌其实是蜷缩在这个不伦不类、不土不洋的‘现代’都市里。十几年前,当我怀揣梦想来京学习生活再次目睹老四合院的拆迁,看着一条条胡同消失,看着皇城遗址和一个个残垣断壁,彷徨、失落、无助、无奈,一种撕裂心头的悲怆感和责无旁贷的责任感促使自己拿起手中的刻刀。”1999年,钞氏兄弟便在这种动机的支持下,开始了老门楼、老物件系列作品的创作。家庭是社会的最小单元,机关部门是社会的中小单元,国家民族是社会的大单元。每个单元,不管大小,都是独立的个体,每个个体都是封闭的。这个封闭的单元,都有一个切断或开通与外界交流的门户。不同的地区,不同的民族,不同的身份,不同的行业,不同的时代,对门有不同的理解,所造之门、所用之门也不尽相同。另外,门的功能不同,所处的方位不同,所使用的材料不同,所使用的建筑形式不同,也会使门出现不同的表现特征。故,门是一种文化的结果和现象,是人们自我封闭、隔离或相互隔离的手段,也是自我安慰、自我保护的武器。门第、门阀、门户,成为了区别的指代。对于中国而言,北京城的正阳门瓮城是中华民族六百多年来江山易帜、民族兴衰的最好见证。钞氏兄弟采用了近乎诙谐而又有些荒诞的手法,摄取了几个重大历史事件的镜头,组合了这个复杂的画面。这种构图方式,像中国传统绘画章法的透视散点,又像当代电影艺术的镜头组合与切换。城门洞里,即将开进北平的解放军与正要出巡的大清朝皇帝撞了个正着,把皇帝堵在了瓮城里,有“瓮中捉鳖”之效。欢迎子弟兵进城的人群、旅游观光的人群、造反的红卫兵、刀马人物组成的奥运五环、外国的传教士、巡城的清兵、车祸现场、闲逛的市民,不同的场景营造了一个亦真亦幻的艺术世界。从文化的角度来说,几乎每次重大的社会变革都会给历史遗产带来厄运。正阳门的瓮城和东西闸门拆除于中华民国建立后的1915年。永定门瓮城,于1950年被拆除。1957年,永定门城楼、箭楼被拆除。1959年,天安门广场的中华门被拆除。北上门、地安门也几乎同时被拆除。1965年7月1日,北京开始修建地铁。1969年10月1日,中国第一条地铁通车。因此,而拆除崇文门、宣武门、阜成门、西直门、安定门、东直门、朝阳门等内城城门,并填盖了护城河。上世纪90年代以后,大规模的旧城区改造工程使原本残存不多的老四合院迅速锐减,到如今被做为一个文化符号被有限保留。这种巨大的社会变革,刺痛了钞氏兄弟,在完成《大事记》的同时,他们陆续创作了一系列呈现覆巢状态的作品,表现了在社会动荡之下,古老文明的无奈与无助,被摧枯拉朽般地被摧毁的惨痛。如《红色时代》、《墟》、《北方民居》、《老城门》等。他们用泥板成型的传统技法,结合现代工艺,在陶土中加入了化妆土、色剂、化工原料,甚至还有食盐、草木灰等原料,很好地表现了城门楼、门楼的质感和历史沧桑感,凝结了过去的历史片刻,试图挽留住那些已经或即将消失的记忆,引起了人们对传统遗产的关注。

钞氏兄弟出生在十年文革的中期,降生在红色的海洋之中,沐浴着红色阳光,在红色歌曲的伴随中而长大。所以,“东方红”就成了他们最深刻的记忆。在“人有多大胆、地有多大产”的人民公社时代,“东方红”拖拉机是农业机械化耕作的主要生产力代表,是那个时代特有的标识,也是彼时的主要交通运输工具,承载了彼时人们的希望与梦想。“东方红”拖拉机是中国自己设计生产的大型机械工具,它宣告了中国传统农业生产模式的终结,也开辟了一个新的纪元。与“东方红”拖拉机同时代出现的还有红旗轿车、解放汽车、毛泽东号蒸汽机车等。钞氏兄弟将这些东西称之为“红色机器。”它们都是那个战天斗地时代的产物,也是那个时代社会生产力的标志。当历史发展到了今天,这些曾经辉煌一时的“红色机器”随着那个时代的终结而降温了、冷却了。有的被收进了博物馆,有的被收藏进了人们的记忆,而大部分被时代所抛弃,被打入了冷宫,成为了一堆堆不屑一顾的废铁。如果说,钞氏兄弟的“老门楼”系列作品是他们感性的冲动所为的话,那么,这个“红色机器”系列则是他们更多理性思考的结果。他们从这些“红色机器”身上,解读出了那个时代的国家命运,感悟到了那个时代的民族精神,体会到了那个时代的青春与浪漫,也品味到了那个时代的悲情与壮阔,更慨叹于那个时代的无知与迷茫。他们用双手重新“复制”了这些红色机器,描绘了那些曾经的辉煌和此时不堪的破败,希望以此唤醒当下更多的国人对那些已失去和消失的记忆的思考。前事不忘,后事之师。尊重历史,尊重过去并不意味着守旧。抱残,更无涉落后,而是更好地提醒当下的人们不要重蹈覆辙,要接受前人的教训,不要再付出前人已经付出的惨重代价,不要让悲剧重演。当我们面对钞氏兄弟这些“红色经典”之时,除了暗自赞叹他们娴熟的技巧,扎实的写实功力之外,可能更感到一种震撼,被那些锈蚀斑驳、萧索冷落所凝结的惨淡与衰落所促动……

生活在北京的钞氏兄弟,不仅发现、关注中国的当下社会问题,用作品表现反映了一些环境保护、交通灾难、民生安全的“事件”,而且也留恋于昔日南阳的农村生活,创作了一些“老物件”,再现了他们过去熟悉的生活场景和生活伙伴,在作品中注入了真挚的情感。如《老板车》系列,《辘轳》、《老皮箱》、《老船》、《老灶台》、《老物件》(军帽、军挎包、解放鞋、茶缸之类)等。这些充满乡土气息的作品,这些充溢着怀旧色彩的作品,拓展了当代艺术的表现空间,丰富了当代艺术的创作题材,创造了一种新的审美价值。当代艺术其实就是颠覆传统,解析传统,再造传统,各种新材料、新技术的大量使用,使其日趋光鲜华美,异彩纷呈。而钞氏兄弟就在这个当代艺术大潮的挟裹之下,不为所动,用近乎返璞归真、写实再现的现实主义手法,用近乎文物修复的艺术标准,为当代艺术刷上了一笔重重的、苦涩的又有几分自豪情愫的怀旧色彩,从而也形成了自己独特的艺术语言、艺术个性,也用一丝不苟、匠心独特的严谨认真创造了自己的艺术样式。

“记忆承载观念”是钞氏兄弟多年的艺术追求,他们“不刻意地去粉饰华丽的外衣,做一个虔诚的艺术殉道者,默默的,也用最朴素、最诚恳、最真实的语言来表达对自己作品的注释……”

2010年

注:陈培一 ,雕塑杂志社副主编。